文化中国行丨一百年前的这位“援疆干部”,为何让我们热泪盈眶?——昆仑古道科考手记之二

天山网-新疆日报记者 肖春飞

4月25日,昆仑古道综合科考队从叶城出发,沿新藏公路一路南下深入昆仑山腹地。出城后,遥见天际线处雪山浮现,进入昆仑北坡前山地带后,海拔渐高,道路两边,山坡覆满新雪。

新藏公路1957年10月5日建成通车,北起新疆叶城县零公里石碑,南至西藏日喀则市拉孜县查务乡2140公里石碑,平均海拔4500米以上,年平均气温-9°C,全程翻越5000米以上大山5座、冰山达坂(即山口)16个、冰河44条,沿途人烟稀少,有大量无人区,是世界上海拔最高的公路,氧气稀薄,地质多变,以艰苦著称。

在没有这条公路之前,穿越昆仑山又是何等极限体验?100年前,叶城知事(民国初期,知县改称“知事”)邓缵先有过一段艰苦卓绝的巡边经历。

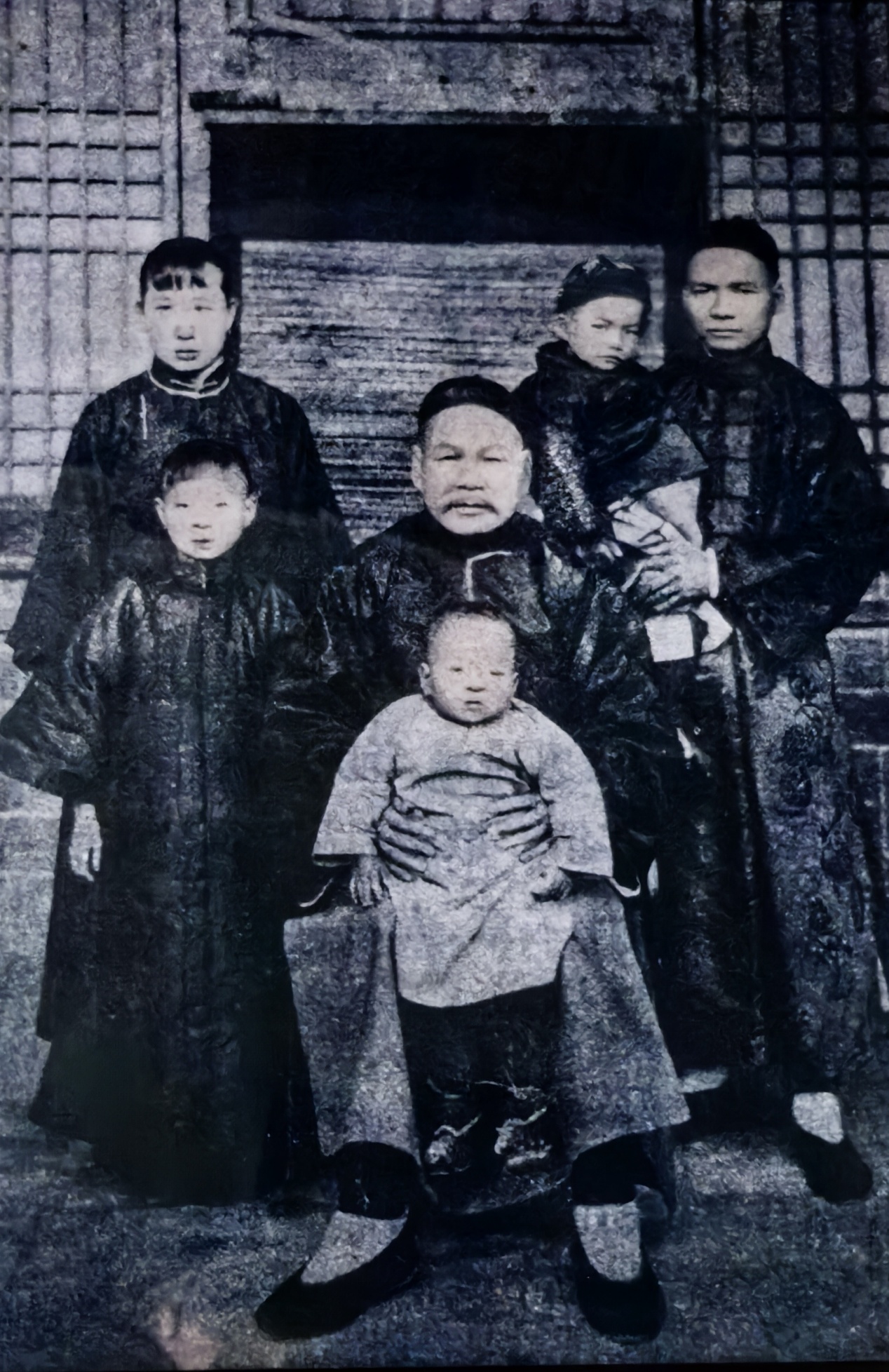

邓缵先一家合影。这是他在新疆留下的唯一一张照片。(资料图)

1920年3月14日,邓缵先一行从叶城启程,前往八札达拉卡调查,往返历时一个月,写下了《调查八札达拉卡边界屯务暨沿途情形日记》,详细记述了沿途的地理、行程、路况及边务情况。这份日记共7600余字,今日读起来,既为当年凶险之旅提心吊胆,又为邓缵先的家国情怀肃然起敬。

新疆古道专家骆娟说,邓缵先前往八札达拉卡的路线,基本相当于从叶城沿着现在的新藏公路进入昆仑山区,但所翻越的达坂与现代公路所经不尽相同。

库地,新藏线重要关卡,导航显示,从叶城新藏公路零公路处至此160公里,车程约3小时。当年,邓缵先花了4天时间才到此地,他们沿着河谷艰难前行,“水性怒而湍急,阔四五丈,滩石散乱,大如斗如轮。终日行山根,河排路仅数寸,下则绝涧无垠,上则悬崖欲坠”,如果夏季洪水期涨水,这条路是无法行走的。邓缵先一行顺山谷兜兜转转,时左时右,往复过河达四十多次,才到库地,看到“万山中卡房一所,坐西向东,面河”,有土墙,这里于光绪二十六年(1900年)建卡,两个士兵看守,条件艰苦,薪柴要从百里外采运。邓缵先在库地休整了一天,调查了此地通往印度的交通路线和站点。

此后,邓缵先“深入不毛之境”,继续往八札达拉卡进发,有一段路需骑牦牛翻越雪岭,“山立如壁,路曲如蜒,雪大如席,风劲如刀,人缩如猬,马小如狗,或前或后,悄无人声”。

骆娟说,现在由新藏公路翻越赛里亚克达坂时,停车观望,所见景观,就是邓缵先百年前所亲历。

跋山涉水第八天,邓缵先一行终于抵达八札达拉卡,这一边卡地处八札达拉河与叶尔羌河交汇处,“卡外马骨累累,人烟稀少。卡门南向,垒石为墙,高八尺,房屋四间。有卡兵四人看守,并有家眷。卡后有小炮垒一间”,还有数户牧民,擅长游猎。此卡建于清光绪二十年(1894年),巩固边防,以防土匪越境。

接下来的边境行程,手下劝阻邓缵先:别去了,路险,从来没有官员去过。邓缵先正色道:这是中国土地,主权所在,岂能容忍外国人随意越境!

叶城县西和休乡巴什却普村的古道,100年前邓缵先巡边时曾途经此地。天山网-新疆日报记者 肖春飞摄

一路险象环生,终于到了古奴牙。骆娟经考证认为,古奴牙现在的位置大约在叶尔羌河岸边的八仙尖(巴仙安得钧)——克打石一带,距离今天中巴边境不远。在此,果然发现境外坎巨提人越境偷种粮食现象,邓缵先当即通过翻译,据理盘诘,严词驳拒,驱逐了非法越境外民。

邓缵先为何要冒着生命危险去巡边?当时背景是:清末民初,内忧外患,帕米尔高原列强虎视眈眈,叶城地处边防一线。邓缵先将此次巡边报告编入了《叶城县志》,1962年中印边境自卫反击战期间,这本《叶城县志》成为实证我领土的重要证据。

学者崔保新著有《沉默的胡杨——邓缵先戍边纪事(1915—1933)》一书,他评价说:“邓缵先恪尽职守,以文载史,以史保土,为维护祖国领土的完整做出了贡献,他是中国的功臣。”

邓缵先本是一介文人,却素有戍边报国之志,他曾赋诗:“男儿负壮志,立功西北陲。投鞭万里去,骏马如飚驰。”

辛亥革命后,杨增新任新疆督军,痛感当时新疆吏治败坏、境外列强觊觎,为了新疆的长治久安,杨增新向中央政府请求,从疆外引进官员,以此改变任人唯亲的官场状况。经考试选拔,1914年,民国政府选派19人前来新疆,其中湖南5人,广东、湖北各3人,邓缵先正是广东3人之一。

他是广东紫金县人,清同治七年(1868年)生,客家人,早年参加过科举考试,入疆前,他曾任紫金县立高等小学校长、紫金县议会议长等职。来疆后,他深得杨增新赏识,先后主政叶城、乌苏、疏附、墨玉、巴楚等县,其中两次出任叶城县县长。他敬业而又清廉,在疆18年,只回广东老家省亲一次,又毅然重新出塞。

邓缵先是位杰出的边塞诗人,他著有《毳庐诗草》《毳庐续吟》《毳庐诗草三编》等3部诗集,共收入诗词近1950首,是近代新疆诗人存诗量较多的边塞诗人之一,风格悲壮苍凉,洋溢着浓烈的爱国主义精神,比如《镇西歌》中写道:“从来漠北本汉地,恢复还将用兵器”,坚决维护祖国领土完整。

60岁时,家人曾催促他早日回家,为他购置了寿地,以实现客家人落叶归根的夙愿。邓缵先写了首诗作为家书回复:“家人怜我老,客游应倦矣,蚕丝吐未尽,春深蚕不眠。”

1935年,巴楚动乱,有人劝邓缵先离开,他说:“大丈夫死则死耳,当正衣冠。”邓缵先坚守孤城,最终与其继子邓俦卓、儿媳、孙子等5位亲人一同遇害,殁年65岁。知行合一,真应了“去留肝胆两昆仑”。

援疆资金建设的新藏驿站。天山网-新疆日报记者 肖春飞摄

今天,叶城县有邓缵先纪念馆,很多参观者爱说,这是100年前的“援疆干部”,更早的“援疆干部”,是班超。

援疆资金建设的新藏驿站。天山网-新疆日报记者 肖春飞摄

人、财、物援疆,是历代中央政权有效治理新疆的重要举措。新中国成立后,援疆制度得到历史性发展,充分体现了社会主义的优越性。站在邓缵先纪念馆里铜像前,猛然想到100余年过去了,邓缵先所努力的,如今皆成现实,军民共同戍守中国边境线,坚实若铜墙铁壁,“清澈的爱,只为中国”之爱国主义精神,赓续不绝。跟邓缵先当年笔下的贫穷荒凉相比,如今新疆,更是换了人间。公路正延伸至昆仑山腹地,新藏线上,援疆资金建设的“新藏驿站”,让“行路难”渐渐成为历史。

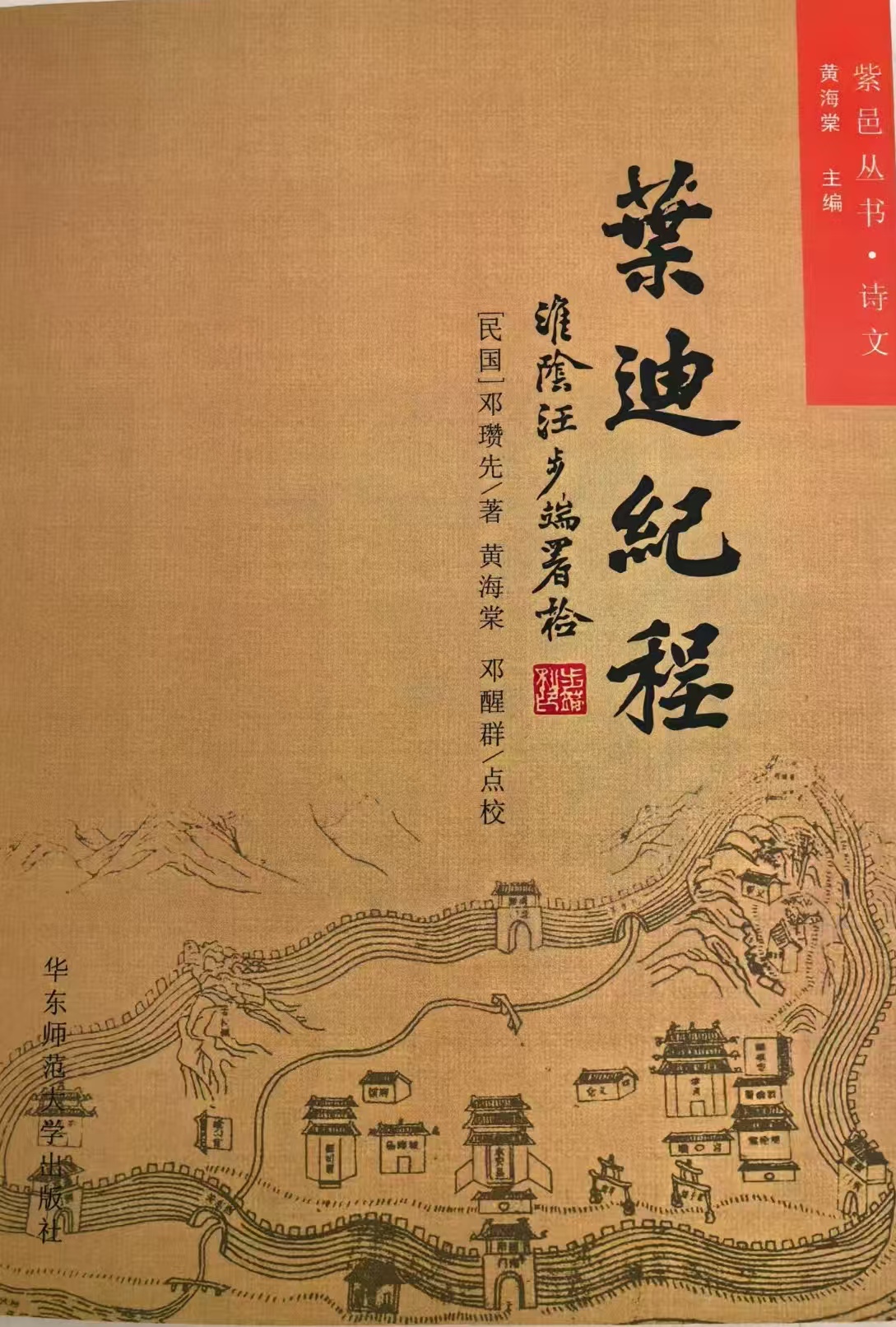

邓缵先著《叶迪纪程》。(资料图)

在《叶迪纪程》一书中,邓缵先详细记载了从叶城到迪化(今乌鲁木齐)一路见闻。100年前,南疆妇女“颈旁常有赘疣,小如橘,大如柚”。他认为,此病原因是饮水问题,大家多喝涝坝水、苦咸水。邓缵先曾在莎车回城看到,“涝坝四围多柳树,春时水内多微虫……水性阴寒,饮之易生赘瘤”。如今,经过脱贫攻坚,南疆已彻底解决了饮水问题,当地各种传染病、地方病肆虐的历史得到遏制。例如曾长期受苦咸水困扰的伽师县,经过轰轰烈烈的改水工程,将清甜的冰雪融水输送到伽师群众家中,堪称当代的“昆仑神话”。

海拔4000米的却普达阪,邓缵先曾翻越过。天山网-新疆日报记者 肖春飞摄

25日中午,科考队驱车攀上叶城县西合休乡海拔4000米的却普达阪,阳光灿烂,积雪过膝,科考队员们眺望远方,有古道、戍堡、河谷、群山……100年前,邓缵先曾在此艰苦跋涉。

时间,总是让人感慨!