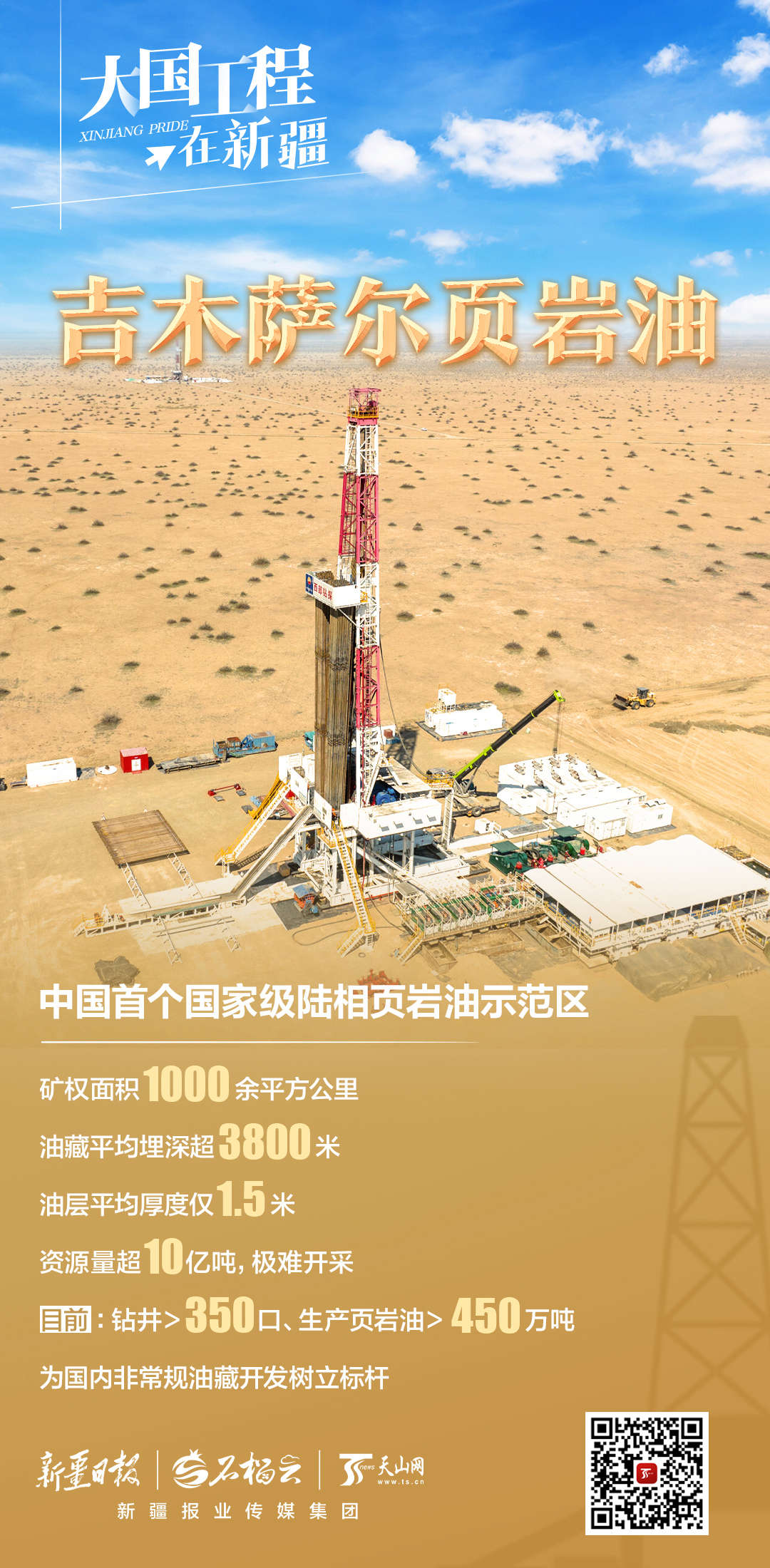

大国工程在新疆丨敢啃硬骨头!看新疆如何从石头缝里“挤”石油

在新疆吉木萨尔县北部的戈壁滩上,百余口油井成排成行,静静矗立。这里没有机器的轰鸣,也看不见传统“磕头机”的起伏,整片油田常年保持着近乎禅意的宁静。然而,就在这地底深处,石油正以惊人的效率持续采出,年产量高达百万吨。

这些并非普通油井。表面波澜不惊,几千米的地下却忙得热火朝天,它们将所有采油作业完成于肉眼不可及的地球深层。这里,正是中国首个国家级陆相页岩油示范区——吉木萨尔页岩油。

吉木萨尔页岩油矿权面积1000余平方公里,资源量超10亿吨。2020年,国家在此设立陆相页岩油示范区,计划于2025年年底全面建成。

难度极高,为何要采?

要回答这一问题,首先需要了解什么是页岩油。

页岩油是储存在页岩层缝隙中的石油,属于非常规油气资源,开采难度极高。其储层孔隙极小、渗透率极低,石油几乎无法自然流出,必须采用水平钻井和大规模压裂等技术,通过向地下注入混合液体将岩石压裂,形成油气通道,才能将石油“挤”出来。这一过程技术复杂、成本高昂,被称为石油工业中的“硬骨头”。

尽管开采难度高、成本大,但开发页岩油是我国保障能源安全的战略选择。实现陆相页岩油的规模开发,是保障我国未来能源供应、实现油气增储上产的关键所在。

我国页岩油资源丰富,可采储量居世界第三位。为实现规模开发,我国已建成三个国家级页岩油示范区,分别是新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区、大庆油田古龙陆相页岩油国家级示范区以及胜利济阳页岩油国家级示范区。

新疆页岩油资源主要分布在吉木萨尔、玛湖、五彩湾—石树沟三大凹陷区,总资源量超过30亿吨,勘探开发前景广阔。其中,吉木萨尔页岩油资源估算量超过10亿吨。

吉木萨尔页岩油钻井施工现场及技术人员通过监视器和数据显示屏实时监控现场作业情况。张睿、闵勇摄

数据显示,2024年,吉木萨尔页岩油累计产量已突破100万吨,成为我国首个年产破百万吨的国家级陆相页岩油示范区。

突破百万吨不仅标志着我国首个百万吨级混积型页岩油油田的诞生,同时也意味着咸化湖盆页岩油富集地质理论与效益勘探开发技术体系探索成功。

磨刀石里“榨油”,谈何容易?

高质量开发陆相页岩油,是一项涵盖勘探、钻井、压裂、开采和经济效益的系统工程。它不仅要求“找得到、看得清”,还必须“钻得准、压得开、采得出、有效益”。

吉木萨尔页岩油平均埋深超3800米,油层平均厚度仅1.5米,具有埋藏深、油层薄的特点,开采难度极大。

页岩油开采高度依赖两大核心技术:水平钻井和大规模压裂。

开采过程可比喻为建造“地下高速公路系统”:先垂直钻井至页岩层,再使钻头转向水平方向继续钻进1000–2000米,以扩大与油藏的接触面积。随后通过高压将混合液(水、砂和少量化学剂)注入井中,压裂岩石形成裂缝,其中的砂粒起到“支撑”作用,防止裂缝闭合,从而让石油得以流出、收集。

2024年4月25日,为加快吉木萨尔页岩油勘探开发,科研人员在生产现场观察岩心。张昀摄

收集起来的油气水混合物,被输送至联合站。经由先进的分离装置,实现高效分离。最终,低含水、低杂质的原油通过管道送往炼厂加工。

由于所有开采活动发生在地下数千米,地面几乎无震动感,因此采油区往往异常安静。联合站也因技术先进,噪声控制得极好。

截至今年7月,吉木萨尔页岩油已累计产油450万吨,为国内非常规油藏高效开发提供了可复制、可推广的宝贵经验。

不仅要量产,更要定标准!

页岩油渗透率低,油层改造难,必须持续推动技术创新以降低成本、提升效益。

近年来,吉木萨尔页岩油从技术突破与管理创新方面双向发力,突破了“理论误区”、打破了“勘探禁区”、攻破了“开发无人区”,实现产量持续攀升,多项关键指标打破国内纪录,为我国页岩油示范区高效建设与规模效益开发树立了标杆。

页岩油开发费用贵,贵在打水平井和体积压裂上。单井投资成本中,页岩油钻井和体积压裂占到90%。为有效控制成本,新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区积极引入市场机制,通过管理创新推动单井投资下降40%。

同时,示范区还持续推进钻井提速、压裂提效和新井快速投产,全面提升开发效率。例如,钻井返出的泥浆携带大量岩屑,富含地质信息。地质人员通过精细分析,实时调整钻头轨迹,使钻井始终处于最优层段,钻遇率因此从43%大幅提升至87%。近五年来,平均完井周期缩短64%,“一趟钻”作业(钻井过程中不换钻头)成功率提高至58%。

在提升传统采油效率的基础上,示范区还积极推广二氧化碳驱油等绿色技术,实现废料无害化处理与资源循环利用,显著增强了页岩油开采的生态效益。

通过持续技术攻关,示范区已形成多项核心开发技术体系。截至目前,该区累计完成钻井350多口,页岩油总产量达到450万吨,最高日产达5000吨。

延伸阅读

啃“硬骨头”需要什么步骤和技术?

第一步:“吃甜点”

吉木萨尔页岩油平均埋藏深度3800米,油层平均厚度仅1.5米。钻遇页岩油优质储层就是寻找“甜点”,也被称作“黄金靶点”。在3800米地下,要控制好钻头精准穿越1.5米厚油层,成功“吃”上“甜点”,这绝非易事,因为“甜点”并不是平整铺序,有的向上拱起,有的向下折叠,还有的可能是“曲里拐弯”走向。

为“吃”上更多“甜点”,页岩油开采通常部署水平井,井如同“L”形状,先打一段直井,再造斜,然后水平段穿越“甜点”。当然,并不是穿越越长越好,通过测算,水平段约1.8米长最经济。经过五年摸索,吉木萨尔页岩油作业区“吃”下“甜点”(钻遇率)已从43.4%提升到87.2%。

第二步:“切豆腐”

钻井井筒“吃”上“甜点”后,还得通过压裂将地层打碎,在地下形成裂缝,使“甜点”流出来。

吉木萨尔页岩油非常黏稠,几乎不流动,为推动其流动,得进行大体积压裂,这一过程犹如切“豆腐块”一样将地层切碎。压裂时先注水基液,打通页岩油流通通道,然后注入石英砂,将通道支撑起来,修建起油气流通到地面的“高速公路”。

为将更多黏稠的页岩油驱替出来,最近一两年还使用上二氧化碳驱油技术,在前置压裂环节,向地层注入二氧化碳,犹如向“可乐瓶”中充二氧化碳一样,使其膨胀起来,为页岩油流动增能。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹

编辑:马新玲

视频剪辑:卡那提·胡尔马尼亚

海报设计:海若微

素材来源:人民日报 、新华社、《瞭望》新闻周刊、新疆广播电视台、天山网-新疆日报

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:新疆维吾尔自治区党委网信办